Незабываемый день в Москве. Хотя таких дней было и немало — обо всех не расскажешь! Зеркало времени. «На волнах моей памяти» — так называлась виниловая пластинка с новым тогда песенным циклом Давида Тухманова. Люди бегали по магазинам, пытались купить. Вначале совсем не просто было «достать» пластинку — раскупали моментально. Потом мне посчастливилось. Теперь и события того времени стали уже чем-то музейным. Плывут они бумажным корабликом по волнам… Уносит их Лета — река забвения, согласно греческой мифологии, да вот не забывается.

Сначала попыталась сориентироваться во времени — когда это было. Вспомнила, в каком свитере, в какой юбочке приехала тогда в Москву на семинар музыкальных критиков, который традиционно проходил в знаменитом Доме Актера (тогда еще, до пожара, он существовал на улице Горького), и поняла, что был это год где-то 1988–89. Вот так устроена женская память. Еще я вспомнила, какой «пробничек» с французскими духами лежал в моей сумке — тут уж совсем ясно стало с моим «периодом жизни».

Подарила мне эти две микроскопические пробирочки — духи дневные и вечерние, приятельница Лиля — личность легендарная и если рассказывать о ней, то нужно все откладывать и садиться писать роман. Так что не буду отвлекаться. Скажу лишь, что воспитанная на строгих правилах, одно из которых гласило, что менять свои духи женщине не прилично, я все же сразу влюбилась в эти новые запахи, доставленные прямо из Парижа. Помню, что тот чуть слышный аромат, придавал мне какой-то умеренной дерзости и у меня все в жизни получалось. Я понимала, что дерзость должна была быть дозированной, не переходящей в наглость. С этим чувством меры, у меня, как у музыканта, кажется, все было в порядке. Таким образом, Москва, которая нередко любила демонстрировать именно наглость (уж, простите, москвичи, наблюдение экзистенциальное), встречалась с неожиданной кокетливой дерзостью «приезжанки» и… соглашалась подчиняться.

Тогда мне казалось, что, при желании, завоевать Москву мне не составило бы труда. Но я каждый раз уезжала, без сожаления, прощаясь с открывавшимися возможностями и, ни разу об этом не пожалела.

То было время, когда остановиться в Москве, в гостинице, рядовому гражданину было просто невозможно. Поэтому почти все останавливались у «многострадальных» родственников и знакомых, обремененных постоянными, через столицу, «проезжающими».

В тот приезд, пригласившей стороной для меня был забронирован номер в какой-то гостинице — далекой и неуютной, но остановиться я все же решила традиционно у подруги. Одной из веских причин было то, что нам — участникам семинара обычно на заветном столе в холле, оставляли бесплатные билеты (как принято, на два лица), в театры и концертные залы Москвы. Возвращаться одной вечером в даль-дальнюю, мне было бы неуютно, а у моей подруги, в то же время, возникала счастливая возможность бесплатно походить вместе со мною, по театрам и посетить знаковые спектакли, на которые билеты достать было или трудно, или невозможно.

Эпизод первый.

Тот день, о котором хочется рассказать начался с вечера.

Я ехала в метро и рассматривала только что купленный в киоске Дома Актера альбом живописи художника Петра Белова, творчество которого взволновало тогда многих. Началом признания стала публикация в легендарном «Огоньке» Коротича — публикация фотографий нескольких картин (тогда никому не известного художника) и краткий рассказ о нем. Потом эти картины получили название «Сталинского цикла», они попали в тональность со Временем разоблачений и вызвали большой интерес.

Одуванчики.1987 г. Картон, гуашь.

Беломорканал.1985 г. Картон, гуашь.

В альбоме были представлены не только эти картины, но большая подборка живописных работ, на разные темы, а еще, для меня не менее интересных театральных эскизов, ведь Петр Белов был именно театральным художником.

Плещеево озеро. Переяславль-Залесский.

1988 г. Бумага. пастель.

После окончания в 1953 году Школы-студии при МХАТ, он стал главным художником театра советских войск в Румынии. Потом был назначен главным художником Московского театра юного зрителя. Работал в драматическом театре имени Н. В. Гоголя, а последние 14 лет исполнял обязанности главного художника Центрального академического театра Советской Армии. 35 лет из 58 лет жизни художника были отданы именно театру.

Эскиз к спектаклю «Бег» М.Булгаков. 1967 г.

Вообще судьба театрального художника изначально драматична. Его творчество остается только в эскизах (и хорошо, если они сохраняются). А декорации, атрибуты сценографии стареют и выбрасываются из театра, как ненужный хлам.

Эскиз к спектаклю «Солдатская вдова» Н. Анкилов 1972 г.

Петр Белов оформил за свою жизнь около 150 спектаклей!

Эскиз к спектаклю «Ромео и Джельетта. В.Шекспир 1974 г.

Хотя прославился благодаря станковым работам, которые стал писать незадолго до своей кончины, никому их не показывая и не выставляя.

Эта картина оказалась пророческой. Написана незадолго до ухода из жизни.

Вся жизнь. Автопортрет. 1987 г.

Холст, гуашь.

Пожалуй, первым, кому художник доверился и пригласил в мастерскую, был артист Сергей Юрский, который был поражен тому, что ему неожиданно открылось, и что продемонстрировал его скромный друг.

Мастерская. 1978 г. Холст. Масло

Итак, я, сидя в вагоне метро, рассматривала альбом, когда рядом со мной кто-то сказал, с акцентом — «какой замечательный художник! Как его имя?»

Через мое плечо, в альбом заглядывал молодой красивый мужчина, похожий на индуса.

Я гордо назвала имя художника и уже вполне определенно подумала, что большая удача — покупка альбома, но она не исключает моей жажды побывать на выставке этого художника — выставке, которая, возможно никогда и не состоится…

Так думала я, и когда на следующее утро бежала по Дому Актера, боясь опоздать на очередной просмотр спектакля — видеозаписи конечно. Дело в том, что на семинарах, мы, рассказывающие о театре, о новых спектаклях, не имели возможности ездить за рубеж на просмотры, это случилось позднее, поэтому виртуальное знакомство с новыми постановками, с последующим их обсуждением, было очень ценно.

Я бежала по знакомому холлу, который вот уже четвертый день привычно пересекала по дороге в зал наших заседаний, и думала о художнике, о его работах, а также о том, как я хотела бы увидеть его картины «вживую» и как печально, что я их, видимо, никогда не увижу, ведь даже приобретение альбома было чудом.

Внезапно мое внимание привлекли два работника в синих халатах, которые приготовились снимать со стены какую-то картину. Я подошла ближе и вздрогнула. Это была картина Петра Белова! Оказывается я каждый день пробегала мимо столь незаметных по формату работ, мечтая их увидеть!

Это была выставка картин художника, творчество которого нашло такой отклик в душе, и вот, эта выставка заканчивала свое существование — картины снимали. Я попала к «закрытию занавеса».

Рабочие, которые должны были «демонтировать» экспозицию не стали меня торопить. Они ждали, пока я внимательно все рассмотрю и отойду к следующей работе. Тогда, сняв картину, они аккуратно заворачивали ее в черную материю и уносили. Я «разговаривала» со следующей работой, а они, вернувшись, снова безмолвно ждали, чтобы все повторить снова.

Так я посмотрела всю выставку. Это было похоже на ритуал прощания. Я была последней, кто увидел картины на той выставке…

Вечный покой. Свеча.1988 г. Бумага, пастель.

Впоследствии, вспоминая этот эпизод, я отчетливо осознала: Мечтая о каком-либо счастье, о его свершении, мы сами же опровергаем его, пробегая мимо, в суете повседневности не замечая того, что дарит нам Судьба.

Эпизод второй.

В тот день было запланировано дневное посещение Большого театра, куда имела приглашение на «прогон спектакля» — оперы Эдисона Денисова «Пена дней».

Прогон — это даже не генеральная репетиция — это, можно сказать, «маленькая, неофициальная премьера» для «своих, посвященных».

Лирическая драма в трех актах и 14 картинах — любимое детище композитора, долгое время не слишком любимого на родине, в силу его «жесткого» авангардизма, вдруг была поставлена в Пермском театре оперы и балета в 1989 году. Увидеть спектакль в Москве, было большой удачей.

В 1986 году опера уже выдержала успешную премьеру в Париже и вот теперь переместилась в Большой театр — гастроли Пермского театра.

Сейчас трудно восстановить историю события. Спектакль был показан, я его видела, но был ли он в официальной гастрольной афише, или все свелось к тому «прогону», я не знаю, ведь Денисов был в то время, в нашей стране, автором «нежелательным для употребления».

После Парижской и Пермской премьер, спектакль был поставлен еще в немецких Гельзенкирхене и Мангейме. После чего не интересовал постановщиков около 20 лет. И это при том, что Денисова в 80е годы, в Европе нередко называли Моцартом 20 века…

Композитор (по первому образованию математик) после постановки оперы «Пена дней» по одноименному культовому роману французского писателя Бориса Виана стал очень популярен во Франции и вообще, в Европе.

Его избрали почетным гражданином Франции, наградили «орденом Почетного легиона».

Несмотря на некоторые трудности, которые он испытывал после критики Хренникова на одном из съездов композиторов, он, как у Бродского «… к равнодушной Отчизне, прижимаясь щекой», не имел желания уезжать из России. И когда попал в страшную автокатастрофу под Рузой, когда лечился во Франции, где его почитали, все равно стремился постоянно посещать Родину, хотя был тяжело болен.

Итак, в свое время, Эдисон Денисов влюбился в первоисточник и начал писать оперу, считая ее делом своей жизни (писал целых 12 лет!)

Мне очень хочется сейчас забросить все дела и писать об опере, об Эдисоне Денисове, о Борисе Виане — яркой личности в истории западной литературы 20 века, но я пишу об «одном моем дне в Москве» и читатель, хотелось бы надеяться, уже проникся ощущением важности и знаковости того посещения спектакля!

Это было время, когда культурный мировой срез демонстрировал такое богатство, такую роскошь!

Цивилизация наступала, но Культура была в состоянии зрелости и расцвета.

Так французская мать Виана, влюбленная в русскую музыку, назвала сына Борисом, в честь героя любимой оперы Мусоргского «Борис Годунов». Борис Виан был влюблен в джаз, в Дюка Эллингтона и сам играл джаз, будучи талантливым трубачом. Эдисон Денисов же влюбился в романтический гротеск Виана, чувствуя созвучие душ, и так, до бесконечности.

Кажется тогда, все были влюблены, сердца не дремали, и этой любви способствовали культурные связи и предпочтения, которые не знали границ между странами.

Культура живет традициями и связями. Это так.

В перерыве спектакля о себе напомнил голод. Побежали с коллегой за кулисы, в артистическое кафе. Взяли пару сосисок, кофе. За соседним столиком сидела Майя Михайловна с таким же набором «перекуса».

(фото мн-т)

Все были под впечатлением продолжающегося спектакля.

В тот момент я не стала отвлекаться на «обзор местности» и присутствующих — антракт был недлинный, но сейчас, по пути мыслей и воспоминаний, могу сказать, что в давнее время, Плисецкая как бы «конкурировала» с Улановой, которая была моим идеалом балерины.

Потом эта конкуренция сгладилась для меня — их разница в возрасте тоже играла свою роль.

Помню, как на втором туре знаменитого Всесоюзного конкурса молодых артистов балета (1972 год), в том же Большом театре, Майя Михайловна прошла в партере и запомнилась мне той «проходкой».

Это была Королева. Высокая, статная, в зеленом платье, которое так шло ее рыжеватым длинным распущенным волосам (до пояса), зеленым огромным глазам… Я увидела ее такой и оценила по любой шкале выше пятибалльной.

Мне понравилось, как в последнем интервью с ее мужем (хотя правильнее сказать «вдовцом») Родионом Щедриным, когда композитора попросили назвать три самых заветных его желания, он сказал: Первое — быть всегда с моей женой (в это время она уже была в ином мире).

— А второе? — спросил интервьюер.

— Быть всегда с моей женой — улыбнулся композитор.

— А третье?

— Быть всегда с моей женой…

Это было сказано вполне искренне и незабываемо. Гимн любви, прозвучавший неожиданно просто и «тронувший душу».

Эта картина Петра Белова о другом дуэте, но ее символика не может не взволновать.

Не хочу расшифровывать смыслы. Это о любви… Это младшие собратья Майи Плисецкой по сцене. Наши любимые танцовщики.

Дуэт (Е.Максимова и В.Васильев). Картон, гуашь.

Тогда же, в кафе, мы совсем «не по-королевски» доедали сосиски и были мыслями уже на спектакле, который вот-вот должен был продолжиться.

Однажды Борис Виан сказал, что более всего ценит в жизни две вещи — любовь и джаз…

В сущности опера «Пена дней» о любви.

Недавняя афиша с портретом композитора. Опера не исчезла. Звучит.

Вот маленькая цитата из либретто:

«Эта история начинается в фантастическом сказочном идеалистическом мире, где главный герой Колен, у которого почти всегда было хорошее настроение, а в остальное время он спал, и его друзья жили праздной, безбедной и беззаботной жизнью. У Колена было всё, кроме главного — любви»…

Не стала бы спорить с великим парадоксалистом по — поводу джаза, хотя джаз я тоже люблю. Однако то, что самая великая ценность в жизни каждого человека это Любовь — бесспорно!

Эпизод третий.

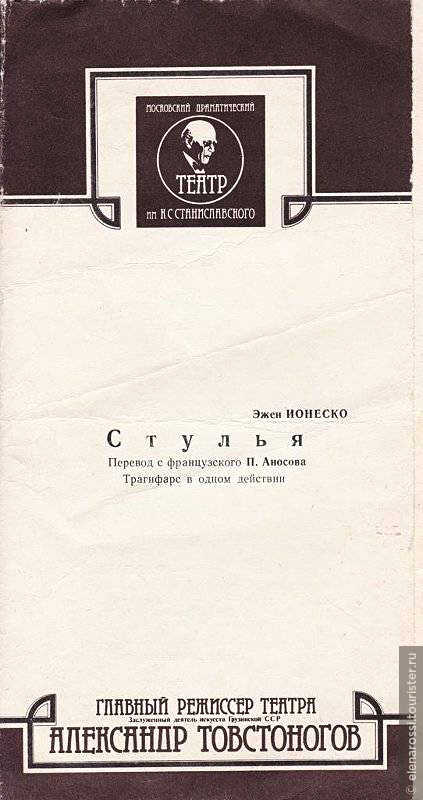

На вечер у меня были приготовлены два билета, для нас с Галей на спектакль «Стулья» Эжена Ионеско в Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского.

О театре Абсурда я много читала, но на спектаклях не была.

Когда мы вечером уже готовы были направиться к театру и вгляделись в билеты, то с удивлением заметили, что начало спектакля не в 19 часов — к чему мы были традиционно готовы, а в 22 часа!

Дозвониться из телефона-автомата до кассы или администратора в день спектакля было невозможно — мы и не стали пытаться.

Конечно, было бы жаль пропустить спектакль «по техническим причинам», но «что написано пером»…

В 21.30 мы были у театра и с удовлетворением отметили, что не опоздали, а начало было действительно запланировано на 22 часа.

Что ж! Мы ведь шли в театр Абсурда, а он должен был удивлять и начинаться не только с пресловутой вешалки, но и со странного объявления о «ночном» начале спектакля.

Настроение было хорошее. Мы заняли места в партере.

Содержание я, конечно же, знала, но спектакль — это совсем иное — ожившие слова и образы.

Как известно, герои пьесы Ионеско — это Старик и Старуха, которые собирают гостей у себя в пустом большом доме, что одиноко стоит посреди болота. На сцене эти гости не появляются — это фантомы, они возникают только в воображении зрителей. Лишь по тому, как хозяева встречают «очередного приглашенного», разговаривают с ним, мы будто бы видим реальных героев на сцене. Каждому новому гостю на сцене ставится стул. Так что в конце спектакля, где на сцене на самом деле присутствуют лишь два одиноких старика, от поставленных стульев вдруг становится тесно, даже шумно. Мы начинаем верить в то, что на сцене присутствует множество людей, с которыми, в течение спектакля познакомились опосредованно, через главных героев.

Какой же талантливой должна быть игра актеров, чтобы мы поверили в эту иллюзию, в ее достоверность.

Это был спектакль об одиночестве — так он был задуман Эженом Ионеско. А еще это был спектакль о несбывшимся, о неосуществленности — так он был интерпретирован режиссером — Александром Товстоноговым (сыном знаменитого Георгия Товстоногова).

У Ионеско в пьесе, Старуха довольно благостная, постоянно называет Старика «душенькой». В спектакле Товстоногова Старуха показана более реалистично — она брюзжит, и время от времени пеняет мужу:

— Ты мог бы быть лучшим в мире… полицмейстером!

— Ты мог бы быть лучшим в мире маршалом… Но ты не стал ни кем!

Этот рефрен, на протяжении пьесы, подхватывает, с горечью, и старик:

— Я мог бы быть лучшим в мире…

Кем? Поваром, маршалом, писарем… Однако не случилось, не сбылось.

Эта неосуществленность и страшное разочарование в прожитой жизни, у Ионеско даны лишь намеком. А. Г. Товстоногов углубляет эту линию, для чего артисты добавляют свои рефрены (их нет в тексте пьесы) о том, что «ты мог бы…" Но подобные импровизации на сцене допустимы, если они соответствуют концепции.

Эта пьеса Ионеско не о деменции одиноких, брошенных стариков, которые живут в мире воспоминаний, фантазий, иллюзий и неосуществленных надежд, которые владели ими когда-то. Это философия жизни, о которой намекают со сцены и которую каждый присутствующий должен пройти сам, ведь философия — это не наука, а мировоззренческое мышление.

Да. Это очень трудный спектакль. Именно поэтому его так редко ставят режиссеры. Жаль, но о том спектакле я не нашла во всеобъемлющем интернете ни-че-го. И подумала, что мне снова повезло. Я видела интересный спектакль, и он остался в моей памяти.

Вообще хорошо, когда Театр Абсурда остается только на сцене и не переползает в нашу жизнь. Хорошо, когда у людей, проживших длинную жизнь (по пьесе Старику 95 лет, а Старухе 94) есть не горечь разочарования, а наполненность и удовлетворенность.

Эпизод четвертый.

Мы вышли из театра в состоянии размышления о случившимся. Спектакль не просто тронул, он глубоко засел в сознании. Так что и за пределами зрительного зала, нам в окружающем нас мире, что-то стало казаться абсурдным, смешным с горечью. «Я смеюсь для того, чтобы удержаться от слез» — вспоминались слова известного блюза. Мы шли к метро, надеясь успеть до закрытия.

К метро стремились не только мы. Несмотря на поздний час это был немалый целеустремленный народ. Так получилось, что мы постоянно, то нагоняли, то отставали и теряли из вида молодого военного (явно возвращавшегося с театра военных действий — так мне показалось).

По ходу нашего порывистого движения, он успел договориться с какой-то девчонкой — да, той самой, «с низкой социальной ответственностью».

На эскалаторе мы тоже оказались рядом. Он так нежно гладил прядь ее волос… Он смотрел на нее с восторгом и нежностью, будто перед ним была мадонна — из тех женщин «…чистейшей прелести, чистейший образец».

На спектакле я была вполне сдержана и сосредоточена, а здесь мне почему-то захотелось плакать. Он был переполнен любовью и нерастраченной нежностью, но отдать было некому, разве что… этой.

Мы зашли в вагон метро. Народу было немного. Как только я села на свое место и посмотрела перед собой, сразу встретилась с какой-то радостной улыбкой. Девчонка, в старенькой курточке, в каких-то старомодных кудряшках, улыбнулась мне как-то особенно доверчиво. На коленях у нее лежал зачехленный инструмент.

Она словно ждала меня, чтобы спросить: Можно?

Я улыбнулась в ответ девчонке, которую почему-то про себя назвала «детдомовкой» и так же молча, ответила: «Можно. Давай!»

Она живо расчехлила свой аккордеон и заиграла. Играла она совсем неплохо и вскоре уже весь вагон запел вместе с ней. Нет! Она не собирала деньги, тогда это еще не было принято, она играла для души. Мне кажется, что если бы кто-то дал ей денег, она бы обиделась. А вот яблоко — красивое, большое, красное яблоко, что протянул ей парень — «прости! Больше нет ничего!» — взяла со смехом и положила в сумку.

Ее репертуар был таким же старомодным, как и ее одежда, и ее кудряшки, но вагон подпевал.

Несколько высокогордых смуглых молодых людей, что смотрели на окружающую действительность, с чувством собственного превосходства, вдруг тоже заметили девчонку. В перерывах между песнями, они стали довольно пошло «заигрывать» с нашей музыканшей, но она обезоруживала простотой ответов. Постепенно это общение приобрело оттенок такой навязчивости, что я заволновалась.

— Придется проводить до дома. Я ее не оставлю! — прошептала я на ухо Гале.

— Я тоже об этом подумала. Проводим! — ответила мне моя подруга.

Неожиданно девчонка заиграла знакомую мелодию:

Я по свету немало хаживал,

Жил в землянках, в окопах, в тайге,

Похоронен был дважды заживо,

Знал разлуку любил в тоске.

Но Москвой я привык гордиться,

И везде повторял я слова:

Дорогая моя столица,

Золотая моя Москва.

Текст почти никто не знал, и тогда запела она одна, мы же только радостно подхватывали последние слова, но с энтузиазмом.

Когда песня закончилась, один из парней посоветовал девчонке:

— Ты хорошо играешь, но такие песни тебе петь не надо. Плохая песня!

Она сверкнула глазами и, почему-то встав со своим аккордеоном, громко и гордо ответила:

— Почему же «плохая»! Очень хорошая песня!

На остановке, к нашему с Галей удовольствию, парни вышли — я бы сказала, несколько посрамленные.

А аккордеон все звучал, и когда песня о Москве зазвучала снова, мы уже могли подпеть дружнее.

Я люблю подмосковные рощи

И мосты над твоею рекой,

Я люблю твою Красную площадь

И кремлевских курантов бой.

В городах и далеких станицах

О тебе не умолкнет молва:

Дорогая моя столица,

Золотая моя Москва.

Мы вышли на своей остановке, махнув девчонке на прощанье и она широко улыбаясь, закивала головой — руки были на клавиатуре…

Мы с Галей почему-то, не сговариваясь, постояли, подождали, когда закроются двери и молча смотрели как поезд, чуть изгибаясь, впитывается чернотой тоннеля. Вместе с ним улетала и песня.

Один день в Москве закончился, наступила ночь, впереди был новый день.

А песня все звучала в сердце и почему-то все-все слова легко вспоминались…

Мы запомним суровую осень,

Скрежет танков и отблеск штыков,

И в сердцах будут жить двадцать восемь

Самых храбрых твоих сынов.

И врагу никогда не добиться,

Чтоб склонилась твоя голова,

Дорогая моя столица,

Золотая моя Москва.

Петр Белов. Руки над городом. 1986 г. Картон, гуашь.

Теги:

Самостоятельные путешествия, Событийный туризм